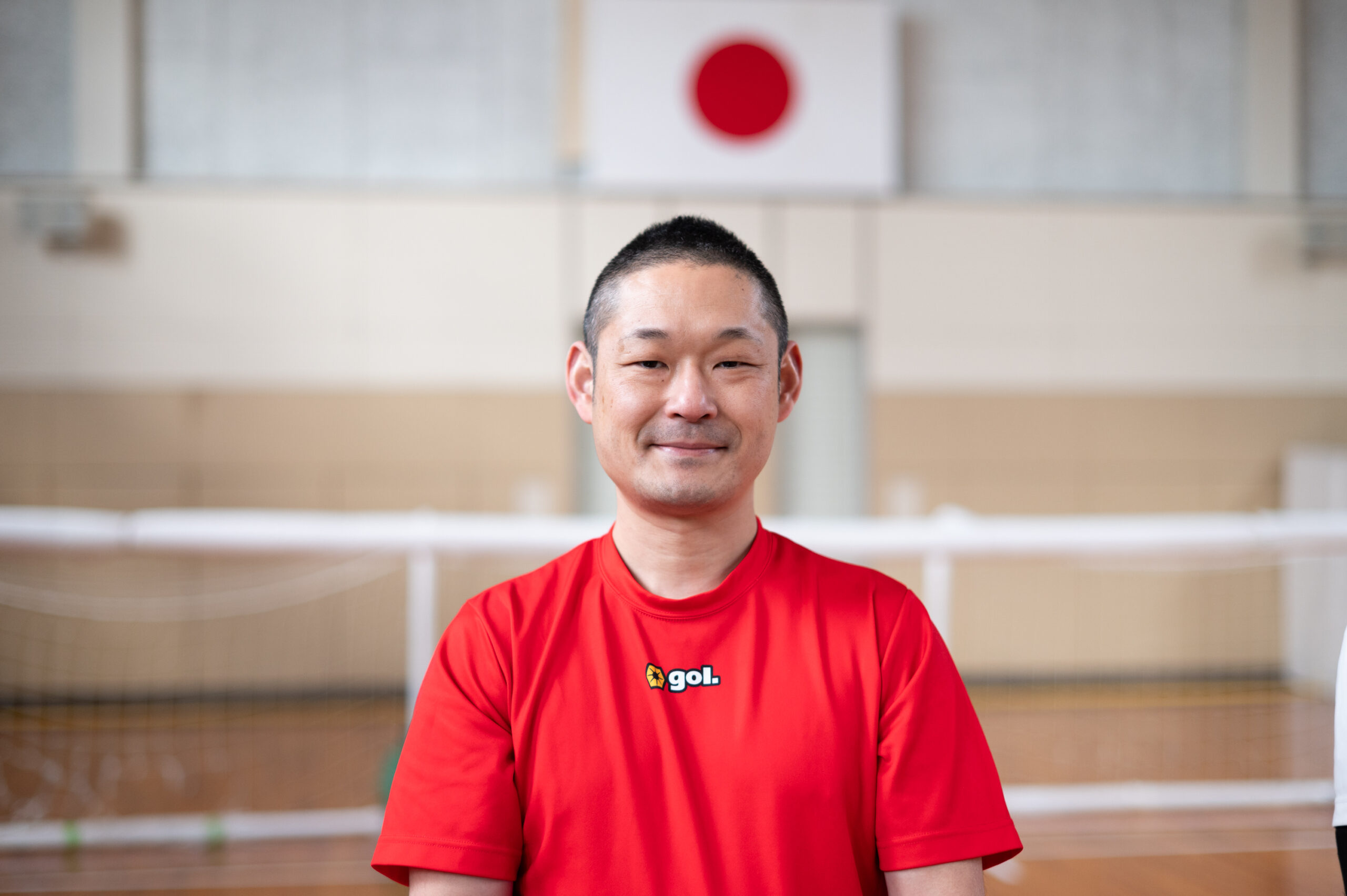

工藤力也さん

Rikiya Kudo

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員、シーズアスリートリーダー、ゴールボール強化指導スタッフ。福岡県生まれ。19歳でレーベル病(視野の中心を欠損)を発症して視力低下。現在の視力は0.02(矯正不能)。2017年3月に日本代表を引退。パリ2024大会では男子日本代表のヘッドコーチとして、チームを金メダルに導いた。指導者のかたわら、シーズアスリートリーダーとして所属選手を束ねている。

浦田理恵さん

Rie Urata

総合メディカル株式会社 社員、ゴールボール シニアアドバイザー。熊本県生まれ。20歳を過ぎて急激に視力が低下、網膜色素変性症と判明。現在、左目の視力はなく、右目も視野が99%以上欠損し、ほぼ全盲。北京2008大会出場、ロンドン2012大会で金メダル、リオデジャネイロ2016大会5位。現役引退後、年間約60件の講演を行い、受講者数はのべ1万人を超える。

萩原紀佳さん

Norika Hagiwara

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター社員、ゴールボール女子日本代表強化選手。埼玉県生まれ。網膜芽細胞腫のため右目の視力はなく、左目の視力は 0.06で光やシルエットが分かる程度。国際試合に初出場したのは2019年のジャパンパラ競技大会。2021年にはチーム最年少の20歳で、東京2020大会に出場して銅メダルを獲得。パリ2024大会には、エースとして出場した。

メダリストでさえ不安定な、パラアスリートの就職実態

アテネ2004大会で、日本女子ゴールボールチームは銅メダルを獲得した。「次は必ず金メダルを!」と気持ちが高まる中、デイサービスでマッサージの仕事をしていた代表チームの小宮正江選手は、思うように練習時間を確保できずジレンマに陥っていた。

思いきって退職して訪れたのが、九州一の人材派遣会社と評判の株式会社アソウ・ヒューマニーセンター(以下、AHC)であった。「安心して競技に専念できる仕事を紹介してください!」「パラアスリートとして認めてくれる会社を紹介してください!」。小宮さんの強い思いにスタッフも懸命にマッチングを試みるが、なかなか良い出会いに結びつかない。状況を知ったAHCの中島彰彦社長は小宮選手の強い思いを知り、「日の丸を背負ってメダルを狙える選手がここにいるのに!」と心を打たれ、グループの新規事業として〝パラアスリートのデュアルキャリア支援事業〟の立ち上げを決意する。

そして2005年5月、ゴールボールの小宮選手、車いすマラソンの副島正純選手ら4名のアテネ大会メダリストが集められ、障がい者スポーツ選手雇用センター『シーズアスリート<C’s Athlete>』がスタートした。

私も以前はヘルスキーパーとして働いていましたが「もっと練習したいのに時間が無い」と焦りと葛藤でいっぱいでした。結局、北京2008大会で惨敗。「思いきって何かを変えなきゃ!」と思っていた時、すでにシーズアスリートメンバーとして活躍していた小宮選手から声をかけてもらって2009年にシーズアスリートに加入しました。

個人と企業が連携し、パラアスリートの人生を支える

4名のパラアスリートでスタートしたシーズアスリートには、現在12名(内、現役8名)が在籍している。

シーズアスリートは、個人会員・法人会員の会費を原資にパラアスリートの人生を支えるスキーム。中でも特別法人会員は、自社の社員として所属するパラアスリートを雇用する。それぞれ企業によって違いはあるが、できる限り出社頻度を調整して、競技(練習)に集中できる環境を提供する。会員数に比例して在籍可能人数が決まるため、シーズアスリートの認知度向上が大きなカギとなる。所属選手はオーディションを通じて決定する。

従来、アスリート雇用(実業団など)は就業拘束時間が長い企業が多く、パラアスリートに至ってはその機会さえほとんど無かった。また、一般的な障がい者枠による雇用は、仕事内容や収入面で不安要素も少なくない。その点、シーズアスリートなら、十分な練習時間が確保でき競技に集中できる。そして現役中も引退後も、社会人としてしっかり活躍できる道が用意されている。パラアスリートにとっての安心感は、従来とは比べものにならない。

私たちは会員企業の訪問、マッサージ、講演、研修トレーナーなどの実務を通して、会員企業の皆さまにアプローチしています。仕事の成果にこだわり、社会人としての自己成長をめざしている。何より、自分たちの頑張り次第で仲間を増やせますからね。

会員の皆さまに応援いただき、私たちは前進することができました。練習や合宿の時間がどうやって作られているのか考えるたび、皆さまからの支援や思いを強く感じて、踏ん張ることができました。その結果が、ロンドン2012大会の金メダルにつながったと思っています。

私も4年前、ゴールボールの先輩たちに聞いていたシーズアスリートに加入することができて、とても嬉しかった。応援してくださる皆さまがいるからこそ、私たちは競技に専念できます。

障がいの有無を越えた、人としての魅力

2021年にシーズアスリートに加わりAHCの社員となった萩原選手は、同期とともに新入社員研修を受講した。一般的に、健常な社員と障がいのある社員が、同じ研修プログラムを受講することは珍しい。

私にとって、障がい者でもパラアスリートでもない仲間の存在は新鮮でした。みんなと同じ日程を過ごした新入社員研修は、とても貴重な機会。朝から晩までスケジュールが詰まっている中、何度もレポートを書くのは大変でしたが、そこで生まれた同期との絆が、年々大きくなるのを感じます。

必要な配慮は人事部サイドが行うが、それも必要最小限にとどめ、可能な限りコミュニケーションを通した同期生同士の支え合いを優先する。同期の存在は、萩原選手にとって社会人としての自分の在り方に大きな影響をもたらした。その関係が、もはや障がいの有無を越えた固い絆であることは言うまでもない。

この10~15年ほどで、パラスポーツへの認知度は以前に比べてかなり上がった。4年に一度の世界最高の舞台で繰り広げられるパフォーマンスは、見る者に感動を与え、心を揺さぶる。背景に、あらゆる人が排除されることなく平等に参加できる「インクルーシブ社会」が広がっていることもあるが、理屈抜きにトップパラアスリートが最高の成果を通じて見る者を興奮させる。障がいの有無を忘れてしまうほどの迫力だ。

想像もできない努力の結果として、今の活躍がある。努力の分だけ、彼らは人として大きな器と素晴らしい魅力を備えている。

シーズアスリートのメンバーの講演は、非常に反響が大きい。また、所属する特別会員企業においても、彼らの存在はそれぞれの企業にとって誇りになっている。誰もが彼らの言葉や生き方から、元気や勇気をもらっているからだ。

私は年間80回以上、講演で話をする機会をいただいていますが、皆さんの顔は直接見えなくても、真剣に耳を傾けてくださる熱意が年々増しているのを感じます。私が携わってきたゴールボールは、女子がロンドン2012大会で、男子が昨年のパリ2024大会で金メダルを獲得したことで、ずいぶん認知度が上がりました。特に、東京2020大会が無観客だったこともあり、パリ2024大会での会場が揺れるような大声援に、選手も私たちOBも鳥肌が立つような感動を覚えました。応援の力がいかに私たちの背中を押してくれるか、私たちは十分に理解しています。だからこれからもシーズアスリートの一員として、私はパラアスリートの思いを1人でも多くの方にお伝えしていこうと思っています。

新たに始まった、パラアスリートの就職支援事業

現在、工藤リーダーを中心にシーズアスリートが力を入れている取り組みが、AHCと連携した「パラアスリートの就職支援事業」である。

障害者雇用促進法で定められた法定雇用率は、現時点で常時雇用者40人以上の民間企業の場合、2.5%だ。しかし、2026年7月には2.7%に引き上げられ、対象も常時雇用者37.5人以上の民間企業へと広がる。違反した場合、障害者雇用納付金の納付義務や改善指導、企業名の公表による社会的信用の失墜などのペナルティーが課されてしまう。

シーズアスリートの所属可能メンバー数は、すべての個人・法人会員からもたらされる会費が原資となるため、会員数が増加しない限り、簡単にメンバーは増やせない。とは言え、障がい者雇用に行き詰っている企業や、仕事を探しているパラアスリートは増え続けている。そこで、設立以来40年にわたって「雇用の創造」をテーマに事業を展開してきたAHCのノウハウやネットワークと連携して、広く一般企業を対象としたパラアスリートとの就職マッチング事業を本格始動させることにしたのだ。

パラアスリートと企業、双方からの引き合いは増え続けており、私たちは、転職したい、就職したいパラアスリートと、採用したい企業をつないでいます。パラアスリートの意向も、「競技に専念したい」「競技と仕事を両立したい」「パラスポーツの経験は浅いが世界をめざしたい」など一人ひとり違います。この事業の最大のメリットは、私たち世界の舞台を経験してきた当事者が、パラアスリートと企業、両者の本音を踏まえた上で的確なマッチングをコーディネートするので、ミスマッチを最大限に防げることです。

第一線で戦うパラアスリートにとって大切な「練習・休養・栄養のバランス」と、企業の一員としてのマネジメントのバランスをいかにとるかなど、きめ細かなすり合わせが必要な局面は少なくない。こうした点から丁寧にサポートできる点は、トップパラアスリートが揃ったシーズアスリートならではの強みと言えるだろう。

シーズアスリートを含めたAHCグループでは、「有言実行」が尊重される。夢や目標を具体的に掲げ、現実とのギャップを埋める努力を通じて自己成長を図る。それは、パラアスリートにとって当たり前の思考や姿勢であり、こうした行動習慣が、メンバー自身の人間的な成長につながっている。その結果、着実にパフォーマンス(表現)が向上し、身体表現は競技において、言語表現においては講演や企業訪問で存分に発揮される。

シーズアスリートで出会ったからには、みんな一生の仲間です。パラアスリートとして、企業人として、私たち自身がデュアルキャリアを体現すること。それが、パラアスリートの新たな人生の在り方を提案することに繋がると思っています。

私は2006年11月に加入しました。最近でこそ、パラアスリート雇用も広がってきましたが、当時はほとんどそんなチャンスが無かった。だから、本当に画期的なスキームだと感じましたね。